aviso 2 | 2015

Böhmen und Bayern

Werkstatt

|40|

»Also [Projekt X] war von vornherein zweisprachig konzi-

piert, da gab’s ä immer Diskussionen, […] durch die Zwei-

sprachigkeit is[t], wird natürlich der Platz geringer, auf der

andern Seite:, hab i[ch] g’sagt, ich will net locker lass’n von

der Zweisprachigkeit also

wirklich

der

tatsächlich’n Zwei-

sprachigkeit,

weil’s weil’s halt einfach [ein] Alleinstellungs-

merkmal für [Projekt X] is[t] und, und wir, wir sin[d]

[ein] Projekt, das von

vornherein

eb’n

die Zweisprachigkeit

auf die Fahnen g’schrieb’n

hat […]« (Kult01 Interview 02;

Transkription vereinfacht, Hervorhebung durch den Verfasser)

Das ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl von Interviews, die im

Rahmen des Verbundprojektes »Komplexitätsmanagement

durch geisteswissenschaftliche Expertise: Übersetzungszwänge

und -praxen von Organisationen in der bayerisch-böhmi-

schen Grenzregion« aufgenommen wurden und die unmit-

telbar eine Reihe von Fragen aufwerfen: Warum legt man

eine solche Betonung auf die Zweisprachigkeit und warum

werden andere Formen der sprachlichen Grenzüberschrei-

tung zurückgestellt? Wie wirken sich die Planung einer »tat-

sächlichen Zweisprachigkeit« auf konkrete Interaktionen in

der internen und externen Kommunikation und die Akquise

des Personals aus? Welche Funktion hat die »tatsächliche

Zweisprachigkeit« von Dokumenten und der Selbstreprä-

sentation der Organisation imHinblick auf Umsetzung ihrer

Ziele, Herstellung ihrer Identität und Erschließung von För-

derressourcen? Und was ist in der Fokussierung der Gren-

ze und ihrer Über-Setzung für untersuchte Organisationen

an der sprachlichen und territorialen Grenze spezifisch und

was ist im Hinblick auf den Umgang mit Mehrsprachigkeit

und den Wandel im Umgang mit der sprachlichen und kul-

turellen Homogenität und Heterogenität allgemein gültig?

Grenzüberschreitung als Forschungsobjekt

Solche und ähnliche Fragen stellte man sich imRahmen des

Projektes, das vomBundesministerium für Bildung und For-

schung gefördert und am Bohemicum von Christoph Marx

und Marek Nekula zusammen mit den Mitarbeitern der In-

stitute für Pädagogik und Soziologie der Friedrich-Alexan-

der-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt wurde.

Das Forschungsinteresse des Projektes ergab sich aus den

mit der Europäisierung und Globalisierung wachsenden all-

täglichen Herausforderungen der Überschreitung nationaler,

kultureller und sprachlicher Grenzen. Paradigmatisch hierfür

standen Grenzregionen und dort insbesondere jene Organi-

sationen, die neben der Bearbeitung ihrer jeweiligen ökono-

mischen, politischen oder anderen Ziele ausdrücklich mit

der Überschreitung solcher Grenzen beauftragt und befasst

sind. Das Forschungsprojekt untersuchte Organisationen in

der deutsch-, bzw. bayerisch-tschechischen Grenzregion, die

grenzüberschreitende Zielsetzungen inmitten lokaler Um-

stände erreichen sollen bzw. wollen. Solche »Grenzorgani-

sationen« werden mit vielfältigen Übersetzungsanforderun-

gen zwischen unterschiedlichen Sprach- und Rechtsräumen,

Arbeits- und Wissenskulturen sowie nationalkulturellen

Erfahrungszusammenhängen konfrontiert. Dabei treten auch

harte »Grenzen der Grenzüberschreitung« zutage, die von

Text:

Marek Nekula

an der Grenze über die Grenze

Zur Forschung am Bohemicum Regensburg-Passau

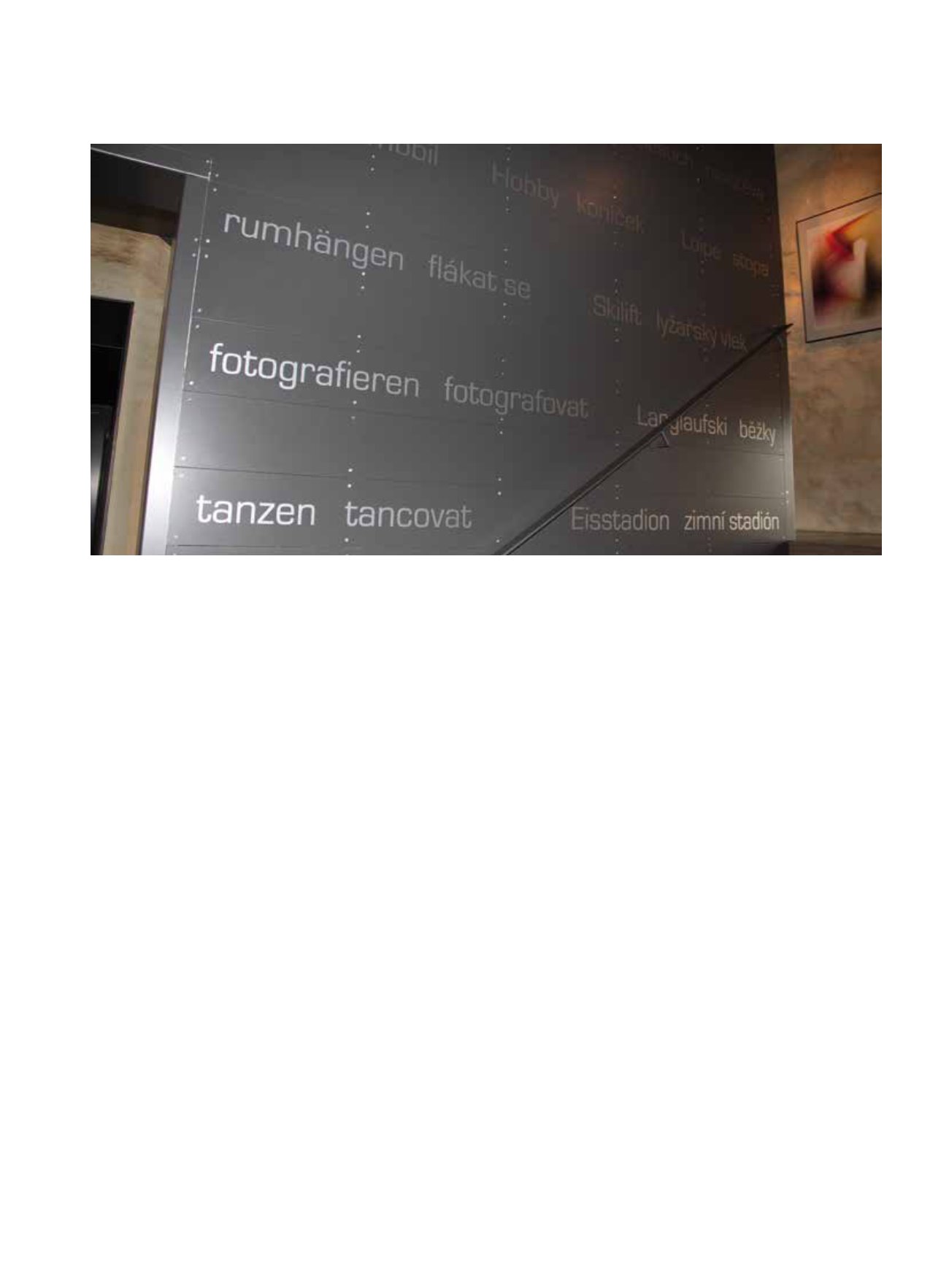

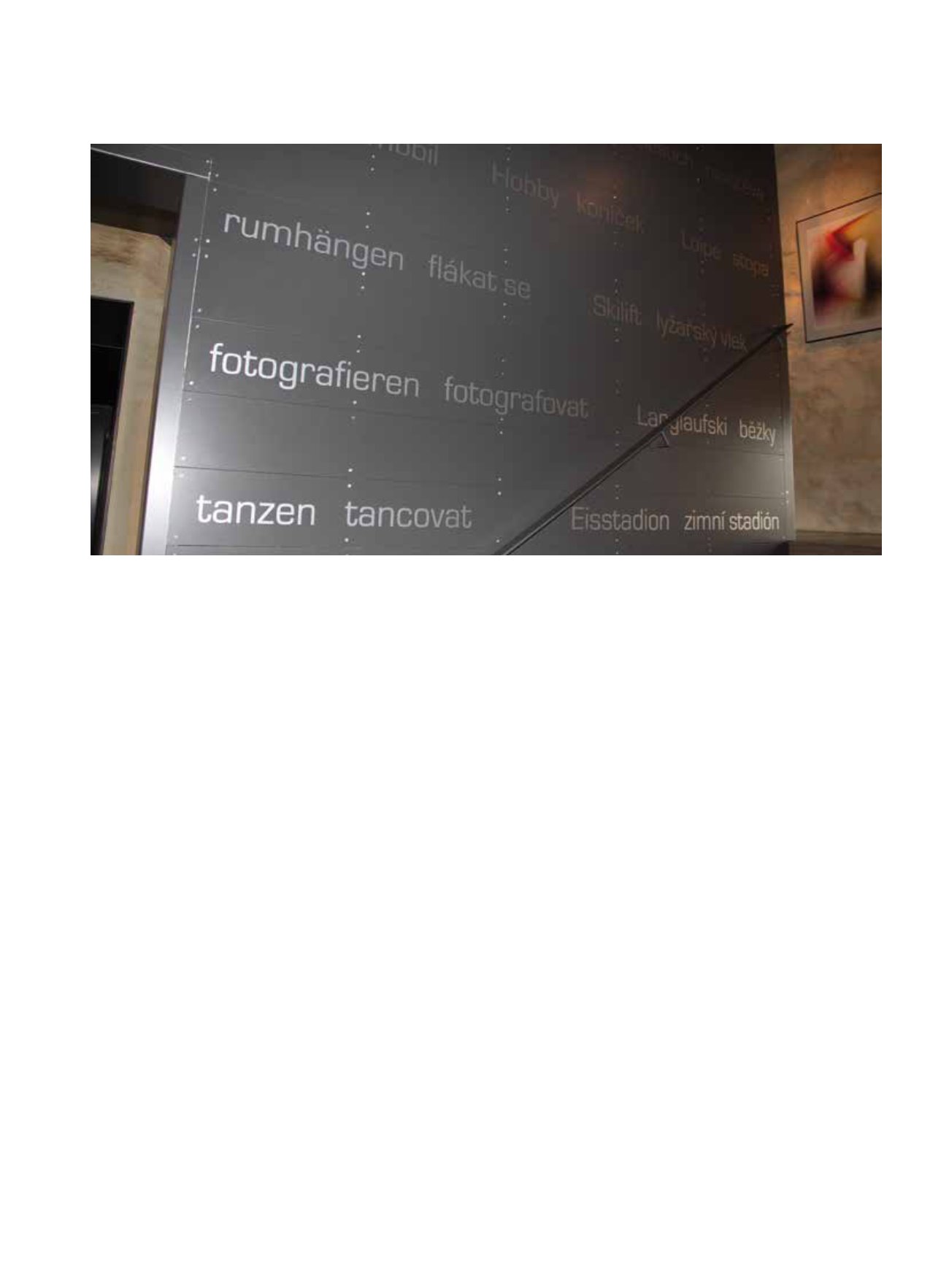

Foto: Nicolas Engel & Christoph Marx. Rechte zum Foto bei den Autoren

oben

Installation »Sprache im Raum«.