|45 |

aviso 2 | 2015

Böhmen und Bayern

Werkstatt

Professor Dr. Marek Nekula

ist seit 1998 Professor für Bohemistik

und Westslavistik an der Universität Regensburg und Leiter des Bohemicum

Regensburg-Passau; 2006 und 2012 senior & visiting fellow am Davis

Center for Russian and Eurasian Studies der Harvard University; seit 2012

Mitglied des Vorstands der Graduiertenschule für Ost- und Südost-

europastudien (LMU München & Universität Regensburg).

Zum Weiterlesen

Boris Blahak: Franz Kafkas Literatursprache: Deutsch im Kontext des Pra-

ger Multilingualismus. Köln, Weimar: Böhlau, 2015.

Klaas-Hinrich Ehlers, Marek Nekula, Martina Niedhammer, Hermann

Scheuringer (Hgg.): Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa:

Institutionalisierung und Alltagspraxis. Göttingen: Vandenhoeck &

Ruprecht, 2014.

Nicolas Engel, Michael Göhlich, Thomas Höhne, Matthias Klemm, Clemens

Kraetsch, Christoph Marx, Marek Nekula, Joachim Renn: Grenzen der

Grenzüberschreitung: Zur »Übersetzungsleistung« deutsch-tschechischer

Grenzorganisationen. Bielefeld: Transcript, 2014.

Ausblick

Besonders in den letztgenannten Projekten wird in der sprachlichen

Grenze auch die kulturelle Grenze mit angesprochen. Mit Benedict

Anderson gesprochen, sind schließlich die Grenzen der Sprache auch

Grenzen der kollektiven Solidarität, im kultursemiotischen Sinne ist

die Grenze für eine Kultur sowie auch für die Kultur im Allgemeinen

konstitutiv. Zentraleuropa war und ist von sprachlicher und kultureller

Pluralität, Heterogenität und Differenz geprägt, es bildet eine Semio-

sphäre, die von Grenzen durchzogen und bestimmt wird. Die Grenze

verbindet aber auch, ist immer zwei- oder mehrsprachig, sodass sich

individuelle und kollektive Identitäten in einem permanenten Prozess

der Verhandlung und der Re-Konstruktion befinden. Von den Grenzen

sind auch Erinnerung und Gedächtnis, die bei der Konstruktion von

kollektiven Identitätsentwürfen und bei deren Legitimierung für die

Zukunft eine zentrale Rolle spielen, bestimmt. So entsteht im langen

19. Jahrhundert etwa die

Walhalla

als Bezeichnung für eine deutsche

Ruhmeshalle sowohl in Anlehnung als auch in Abgrenzung zum römi-

schen und französischen

Pantheon

: der kollektive Erinnerungsraum

wird auch durch die Über-Setzung seiner Bezeichnung zum Ausdruck

der Konkurrenz zwischen Romanitas und Germanitas. Ähnlich trifft

dies auch für die

böhmische Walhalla

und den tschechischen

Slavín

zu,

die zwar direkt, bzw. semantisch aus dem Deutschen entlehnt wurden,

sich aber sprachlich und ideell davon absetzen. Zudem sind in den bei-

den Bezeichnungen Mehrdeutigkeit und Widersprüchlichkeit der Re-

gion eingeschrieben. Man kann die Bezeichnung und Einrichtung der

böhmischen Walhalla

und des

Slavín

territorial und sprachübergrei-

fend (böhmisch) als »Ruhmeshalle« oder sprachnational und trennend

(tschechisch) als »Ort des slawischen Ruhmes« deuten, bevor sich beim

Slavín

schließlich die tschechische, slawische Lesart durchsetzte. Darauf

sowie auf die Rolle des Todes und seiner symbolischen Überwindung

durch historische Narrative, Begräbnisrituale und daraus entstandene

Repräsentationsformen und -praxen geht das DFG-Projekt »Tod und

Auferstehung einer Nation: Das Pantheon Slavín in der tschechischen

Literatur und Kultur« ein, das am Bohemicum angesiedelt war und zu

dem demnächst eine Monographie erscheint. Auch andere Publikatio

nen und Projekte des Bohemicum zielen auf die Mehrdeutigkeit,

Widersprüchlichkeit und Konkurrenz von Erinnerungsnarrativen ab,

wie es sie auch im 20. und 21. Jahrhundert gibt, und bilden – neben

dem Management der Mehrsprachigkeit und dem Sprachkontakt

und -vergleich – einen weiteren Forschungsschwerpunkt des Bohemicum.

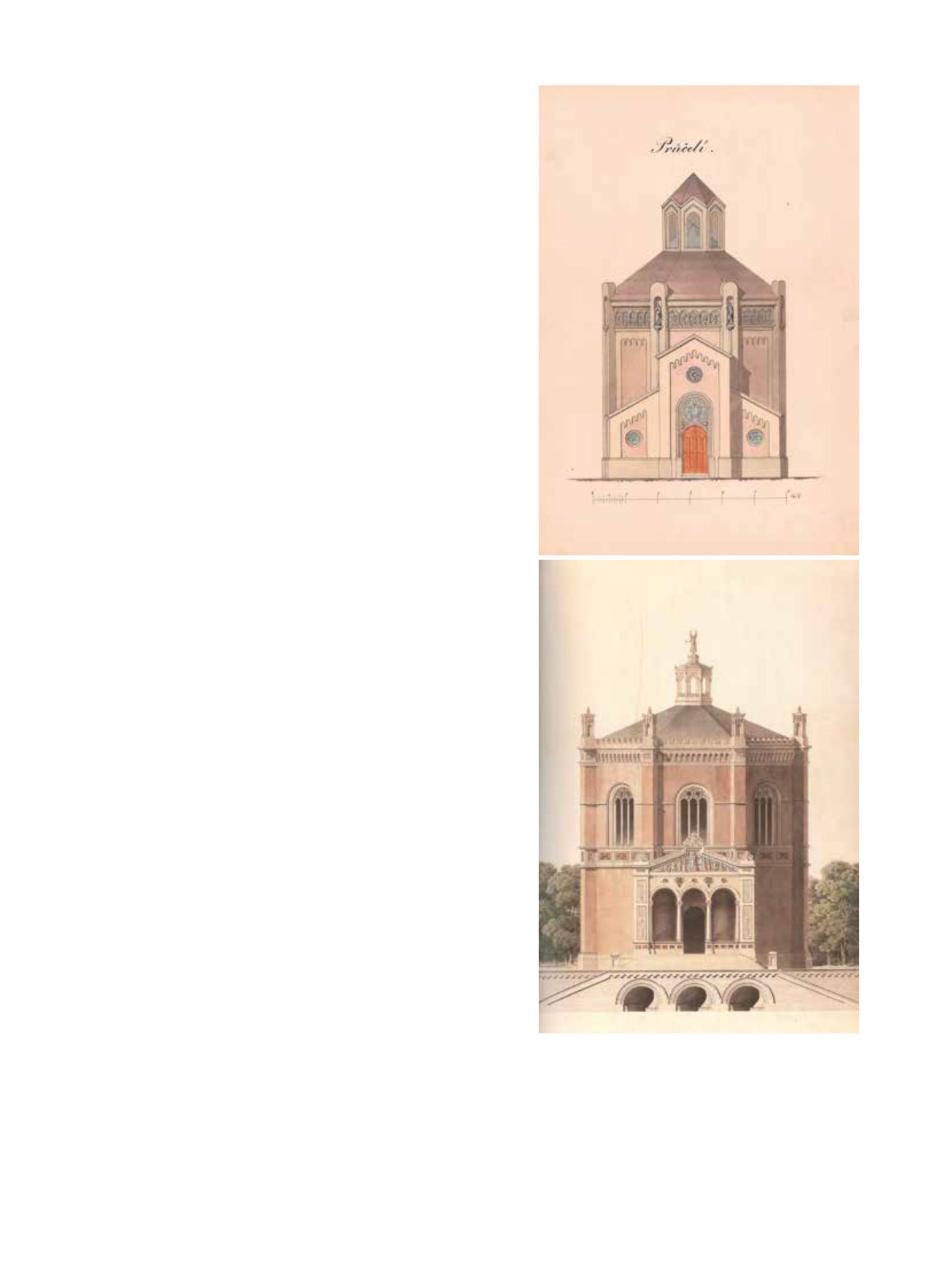

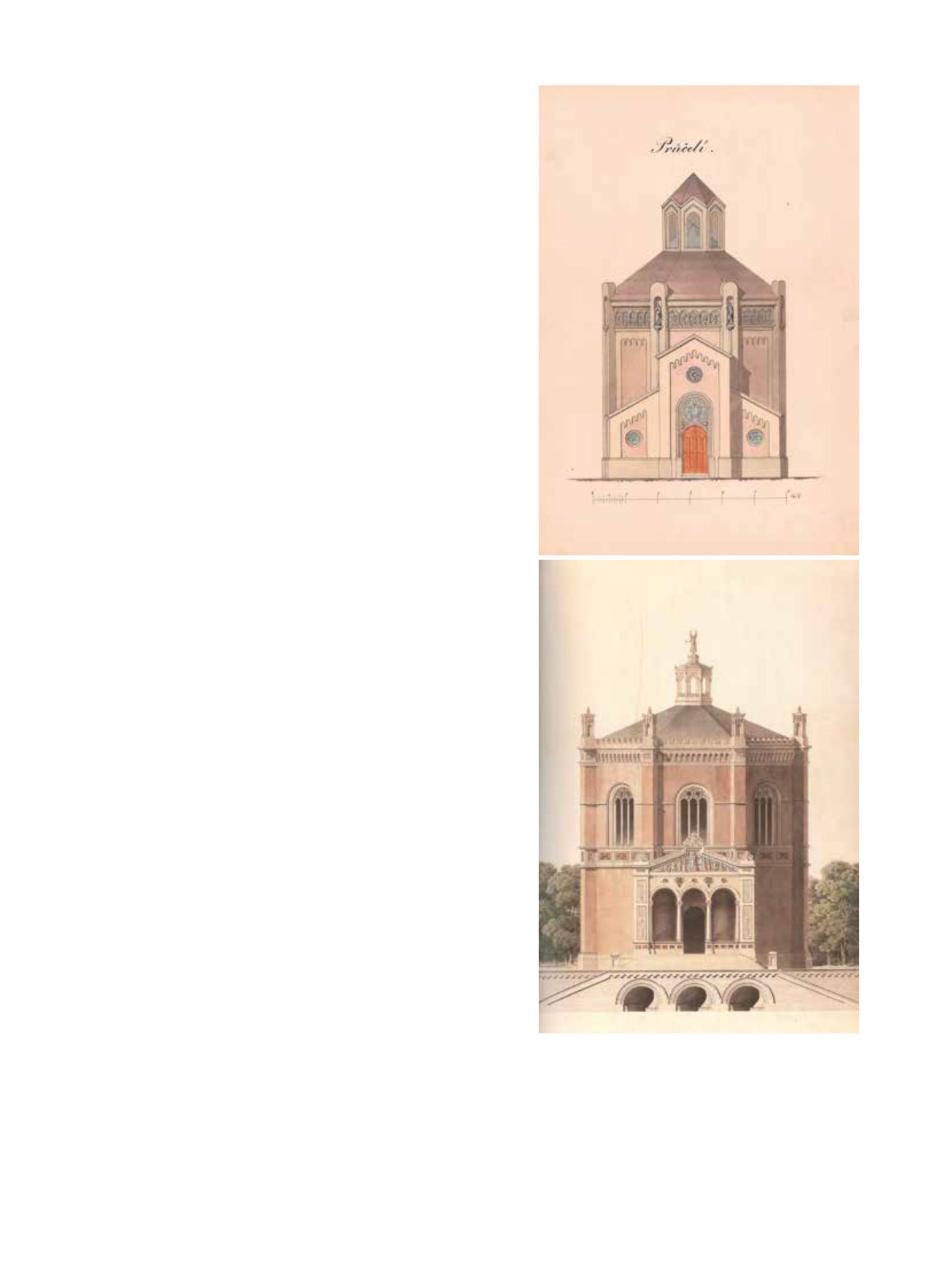

Mit freundlicher Genehmigung des Archivs Akademie veˇd Cˇ R, Fond Svatobor | Mit freundlicher Genehmigung der Staatlichen Graphischen Sammlung, München

oben

Entwurf des Pantheons Slavín von Václav Šalanda

aus dem Jahre 1862. Archiv Akademie veˇd Cˇ R, Fond

Svatobor, Karton 78, Inventar-Nr. 466.

darunter

Bayerische Ruhmeshalle, Wettbewerbsentwurf

von Leo von Klenze aus dem Jahre 1834;

26988, Staatliche Graphische Sammlung, München.