(1900–1946) im »Generalgouvernement für die besetzten pol-

nischen Gebiete« avancierte, folgte ihm der von Hermann

Göring (1893–1946) zum»Sonderbeauftragten für den Schutz

und die Sicherung von Kunstwerken in den besetzten Ostge-

bieten« ernannte Mühlmann. Nachdem Hitler 1940 Seyß-

Inquart zum »Reichskommissar für die besetzten niederlän-

dischen Gebiete« berufen hatte, gründete Mühlmann in Den

Haag die auf Kunstraub und die Verwertung geraubter Kunst-

werke spezialisierte »Dienststelle Dr. Mühlmann«. Neben der

Zentrale in Den Haag unterhielt sie Dependancen in Brüssel

und Paris. Allein die über die niederländische Dienststelle ab-

gewickelten Kunsttransaktionen beliefen sich auf ca. fünf Mil-

lionen Gulden. Zu seinen NS-Kunstraub-Aktivitäten wurde

der von den Alliierten nicht angeklagte Kajetan Mühlmann

nach Kriegsende in Altaussee befragt; die Protokolle wurden

im Dezember 1945 von Jean Vlug zusammengestellt. Zu den

im »Vlug«-Report enthaltenen Dokumenten gehören auch

umfangreiche Listen der von Mitarbeitern der »Dienststelle

Mühlmann« in den besetzten Ländern geraubten und verkauf-

ten Kunstwerke, darunter auch ausführliche Verzeichnisse der

nach München an Weinmüller gelieferten Objekte. Unter die-

sen Kunstwerken befindet sich auch »1 bronze, Renaissance«

aus der Amsterdamer Sammlung Hamburger, zu der es im

»Vlug«-Report heißt: »In 1941 indicated by the Dienststelle

as Enemy Property, registered and estimated (Dr. Plietzsch)

and converted into money.« In der am 8. Juni 1942 im Auf-

trag von KajetanMühlmann ausgefertigten Generalvollmacht

»wird bescheinigt, dass der Inhaber des Münchener Kunst-

versteigerungshauses, Herr Adolf Weinmüller, mit meinem

Einverständnis und meiner Einwilligung in den besetz-

ten niederländischen Gebieten Kunsteinkäufe durchführt.

Gegen die Ausfuhr der Kunstgegenstände ins Reich wird

keine Einwendung erhoben.«

Adolf Weinmüller (1886–1958) hatte unmittelbar nach der

Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Auf-

trag der Reichsleitung der NSDAP die Gleichschaltung des

»Verbandes des deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels«

und damit die Liquidierung aller anderen, insbesondere der

jüdischen Kunsthändlervereinigungen organisiert. Als Vor-

sitzender des »Bundes der deutschen Kunst- und Antiqui-

tätenhändler« propagierte er den »Kunsthandel im Neuen

Staate« und wirkte maßgeblich am »Gesetz über das Verstei-

gerergewerbe« mit, durch das Juden aus diesemWirtschafts-

zweig ausgeschlossen werden sollten. In der Folge übernahm

Weinmüller, der sich bereits 1924 in München mit der Firma

»Alte und Neue Kunst« als Kunsthändler selbständig gemacht

hatte, den Kunstmarkt und erlangte eine Monopolstellung im

Kunsthandel des »Dritten Reiches«. 1936 eröffnete Weinmül-

ler imPalais Leuchtenberg das in der ehemaligen »Hauptstadt

der Deutschen Kunst« konkurrenzlose »Münchener Kunst-

versteigerungshaus Adolf Weinmüller«; 1938 gründete er in

Wien ein zweites Auktionshaus und »arisierte« das jüdische

»Kunstantiquariat und Auktionshaus S. Kende«. Weinmüller

war ein skrupelloser Profiteur des Nationalsozialismus, der

die politischen Verhältnisse geschickt für seine Zwecke aus-

nutzte. Im gegen ihn angestrengten Entnazifizierungsver-

fahren wurde er 1948 lediglich als Mitläufer eingestuft. Die

US-amerikanischen Kunstschutzoffiziere Edgar Breitenbach

und Stefan P. Munsing vom Münchner »Central Collecting

Point« konnten nicht verhindern, dass Weinmüller bereits

1949 in München seine Tätigkeit als Auktionator wieder auf-

nahm und dann bis zu seinem Tod erfolgreich weiterführte.

ZUM AUFGABENGEBIET DER

Provenienzforschung ge-

hört auch die systematische Überprüfung von Objekten, die

in Dauer- oder Sonderausstellungen gezeigt werden sollen.

Da die aus den Königlichen Sammlungen der Wittelsbacher

stammende Florentiner Prunkkassette für die Neueinrich-

tung der Barockabteilung des Bayerischen Nationalmuse-

ums vorgesehen ist, geriet auch der Triton in den Fokus der

Recherche. Nachdem seine belastete Provenienz jetzt zweifels-

frei feststeht, ist er nun bereits abmontiert worden, um jeder-

zeit problemlos zurückgegeben werden zu können.

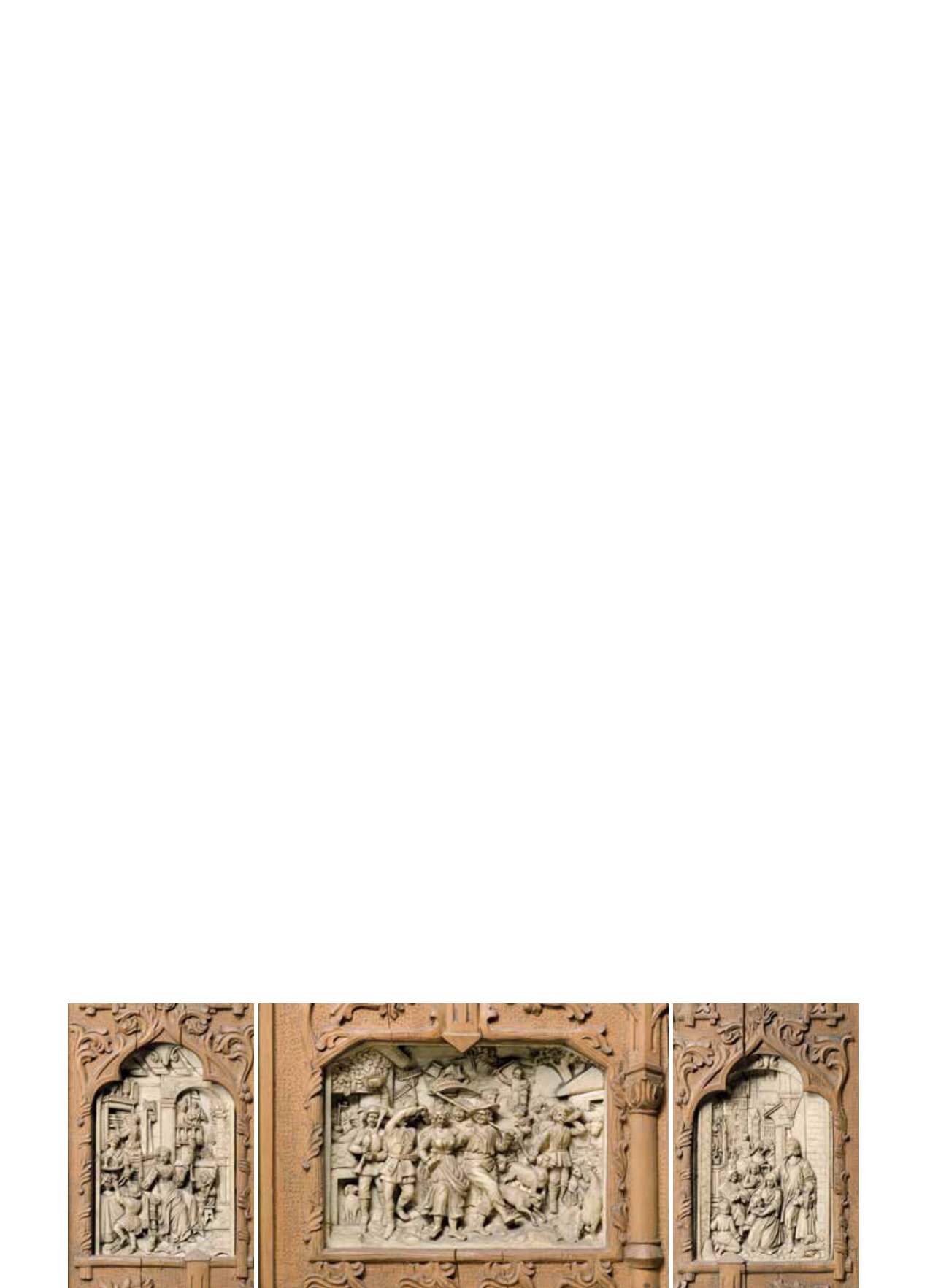

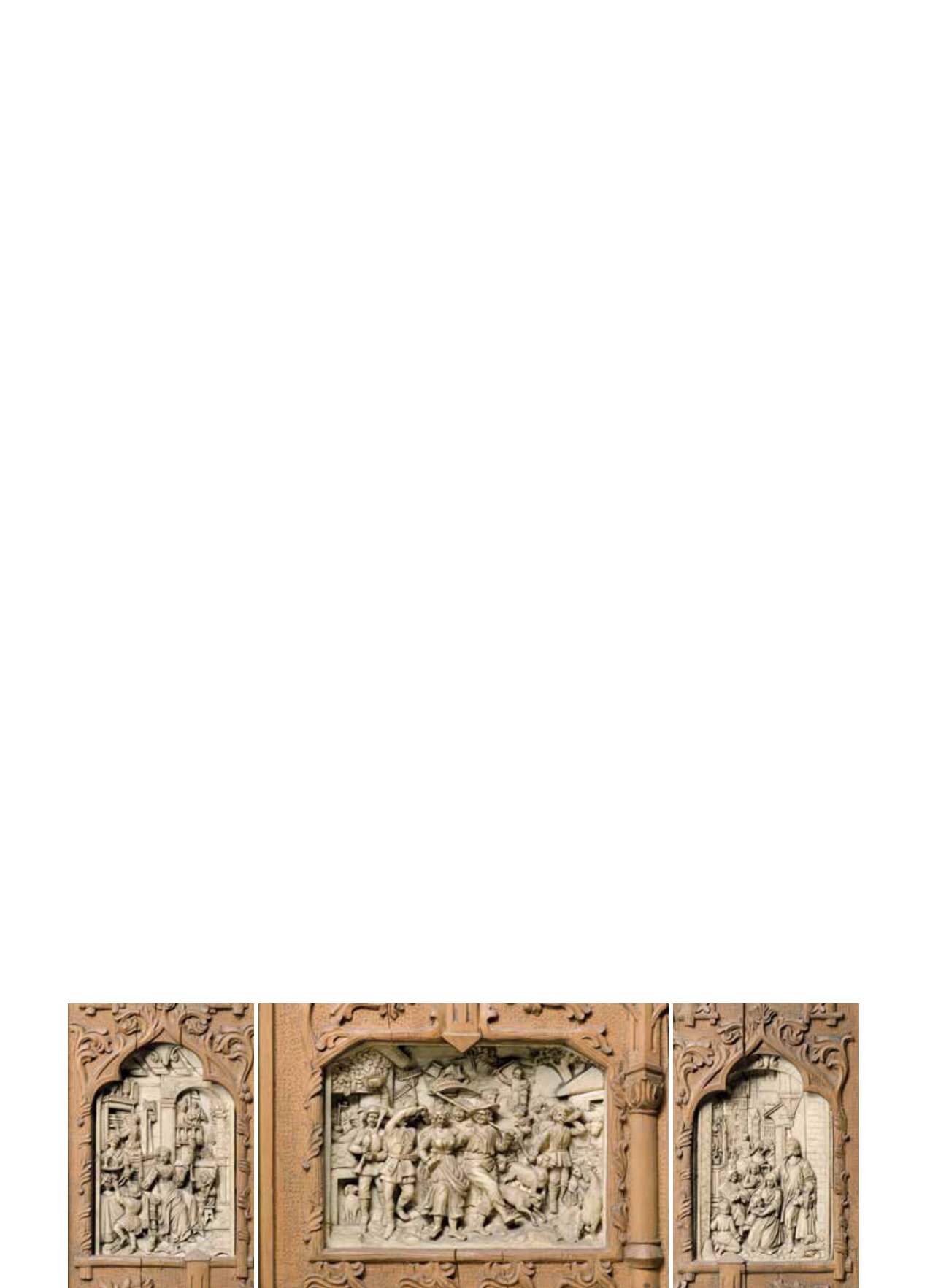

Schillers »Lied von der Glocke«

Zu den im Bayerischen Nationalmuseum verwahrten kunst-

handwerklichen Objekten des Historismus gehört eine um

1840/1850 in Süddeutschland entstandene hochrechteckige,

oben abgerundete Tafel aus Eichenholz mit den wichtigsten

Episoden aus Friedrich Schillers 1799 vollendetem Gedicht

»Das Lied von der Glocke« (BNM, Inv.-Nr. 55/124). In die

Holztafel sind neun kleine, reich mit neugotischem Ast- und

Laubwerk gerahmte sowie von Architekturgliedern mit

bekrönenden Engelsfiguren flankierte Bas-Reliefs wechseln-

den Formats aus Elfenbein eingesetzt. Die programmatisch

ausgewählten Reliefszenen aus demmit insgesamt 425 Versen

längsten Gedicht Schillers zeigen von links oben nach rechts

unten: Hochzeitspaar, Taufe, Leichenzug, Hausfrau am Spinn-

rocken, Kirchgang und Almosenspende, Feuersbrunst und

Zählen der Häupter, Erntefeier, Meister mit Glocke, Aufruhr.

© Bayerisches Nationalmuseum München, Fotos: Walter Haberland