|35 |

aviso 2 | 2018

KUNST = MEDIZIN

COLLOQUIUM

meister von einemGraffiti-Künstler das Bad habe

»verschönern« lassen. Pecher macht keinen Hehl

aus seiner Abneigung gegen »Täter« wie »Bewun-

derer«. Er empfiehlt eine »ordentliche Tracht Prü-

gel« für die »Sprayfinken« und lässt eine gewisse

Bewunderung für den Bürgermeister von Las

Vegas erkennen, der ihnen die Daumen abschnei-

den lassen wollte. Das Fazit des Münchner Autors

lautet: Es gibt viel zu viele »Künstler, die Jahr für

Jahr MillionenWerke produzieren, die keiner will

und niemand braucht.« Das Buch ist natürlich

totaler Shit. Es ist aber immerhin doch so gut, dass

es die Finger auf eine Wunde legt. Pecher steht für

die schweigende Mehrheit. Viele verstehen nicht,

wofür eine Kunst, die den Normen konventioneller

Erbauungsästhetik nicht Genüge leistet, gut sein

soll.

ImBuchheimMuseum lief die Sprayer-Ausstellung

glücklicherweise ohne körperliche Gewaltanwen-

dung ab. Es ist gelungen, Pechers engstirnigem

Ansatz Buchheims Parole »Think big!« entgegenzu-

schleudern. WON ABC war geladen, einige Räume

des Hauses mit Tafelbildern von sich und seinen

Münchner Sprayer-Kollegen zu füllen. Überdies

bekam er den Auftrag für ein großes Wandbild.

Die Festrede zur Einweihung hielt – bei seiner be-

kannten Begeisterung für das Genre keinWunder –

der mittlerweile ehemalige OB mit dem bunten

Badezimmer, Christian Ude. Mit Stiftungsvor-

stand Kurt Faltlhauser zeigte sich aber auch der

ehemalige bayerische Finanzminister amRedner-

pult begeistert über die Arbeit vonWON ABC. Der

Altmeister des Untergrunds, der es in den 1980er

Jahren mit seinen »Wholetrain«-Bemalungen von

S-Bahn-Zügen bis in den Knast gebracht hatte,

erfuhr mit einem Mal die Anerkennung staatli-

cher Exponenten. Der Kunst war wieder einmal

gelungen, was sie am besten kann: Ordnungen zu

dekonstruieren, Werte umzuwerten – ein Unding

in ein Ding zu verwandeln!

Ist ein Kunstwerk nur das, was es ist?

Wofür brauchen wir aber dieses Spiel der Provo-

kation? Die Kunstgeschichte hat sich lange davor

gescheut, die Verständigung mit den Kulturpessi-

misten zu suchen, die hinter jedem künstlerischen

Aufbegehren einen Verrat an einer naturgegebe-

nen Ordnung vermuten. Der Dialog mit anderen

Fachgebieten wurde vermieden, obwohl doch ge-

rade der Blick über den Tellerrand Antworten auf

die Relevanzfrage verspricht. Der amerikanische

Philosoph Nelson Goodman bringt in seinemBuch

Ways of Worldmaking von 1978 (deutsch: Weisen

der Welterzeugung, 1984) einen Glaubenssatz des

Kunstdiskurses des ausgehenden 2. Jahrtausends

auf den Punkt: Ein »Kunstwerk ist das, was es ist«. Kunst ist nach

Goodman eine in sich geschlossene Weltversion, die keine Interferenz

mit anderen Bereichen des Lebens zulässt.

Es macht durchaus Sinn, die Freiheit der Kunst vor den Einflussnah-

men anderer Interessenssphären zu bewahren. Denken wir nur an das

Negativbeispiel einer Kunst im Dienste der Politik. Wir dürfen sie

jedoch auch nicht hermetisch verschließen. Offenheit und Ambigui-

tätstoleranz sind gefragt. Kunst folgt ihren eigenen Regeln, und doch

hängt sie nicht voraussetzungslos und folgenlos im luftleeren Raum.

Kunst hat Ursachen und Wirkungen, die außerhalb ihrer selbst liegen.

Wenn wir denMenschen erklären wollen, wofür Kunst gut ist, müssen

wir sie mit anderen Wissensbereichen kontextualisieren. Vielleicht ist

es aus diesem Betrachtungswinkel eine große Chance, dass jüngst mit

Marion Kiechle keine Geisteswissenschaftlerin, sondern eine Medizi-

nerin das Kulturressort im Freistaat übernommen hat.

Biologie der Kunst

In jüngerer Zeit ist es immer üblicher geworden, Kunst mit der mensch-

lichen Physis in Bezug zu setzen. Noch vor 20 Jahren wäre das an

den geisteswissenschaftlichen Fakultäten als »übelster Biologismus«

beschimpft worden. Heute kommen wir durch derlei interdisziplinäre

Herangehensweisen zu diskussionswürdigen Ergebnissen, die uns

näher an eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn und Zweck von

Kunst führen.

Der Biologiehistoriker Thomas Junker kommt in seinem Buch »Die

Evolution der Phantasie« zu dem Schluss, dass die Erlangung der

Fähigkeit zur Kunst für den Menschen einen evolutionsbiologischen

Selektionsvorteil darstelle. Kunst sei ein höchst effektives Mittel, sich

über Gefühle oder gemeinsame Ziele auszutauschen. Sie erzeuge Soli-

dargemeinschaften, die Überlebensvorteile verschafften.

Der Kunsthistoriker Karl Schawelka bedient sich in seinemAufsatzband

»Kunst, die hängen bleibt« einiger Ergebnisse der Evolutionsbiologie. Er

stellt die These auf, dass Kunst das menschliche Grundbedürfnis nach

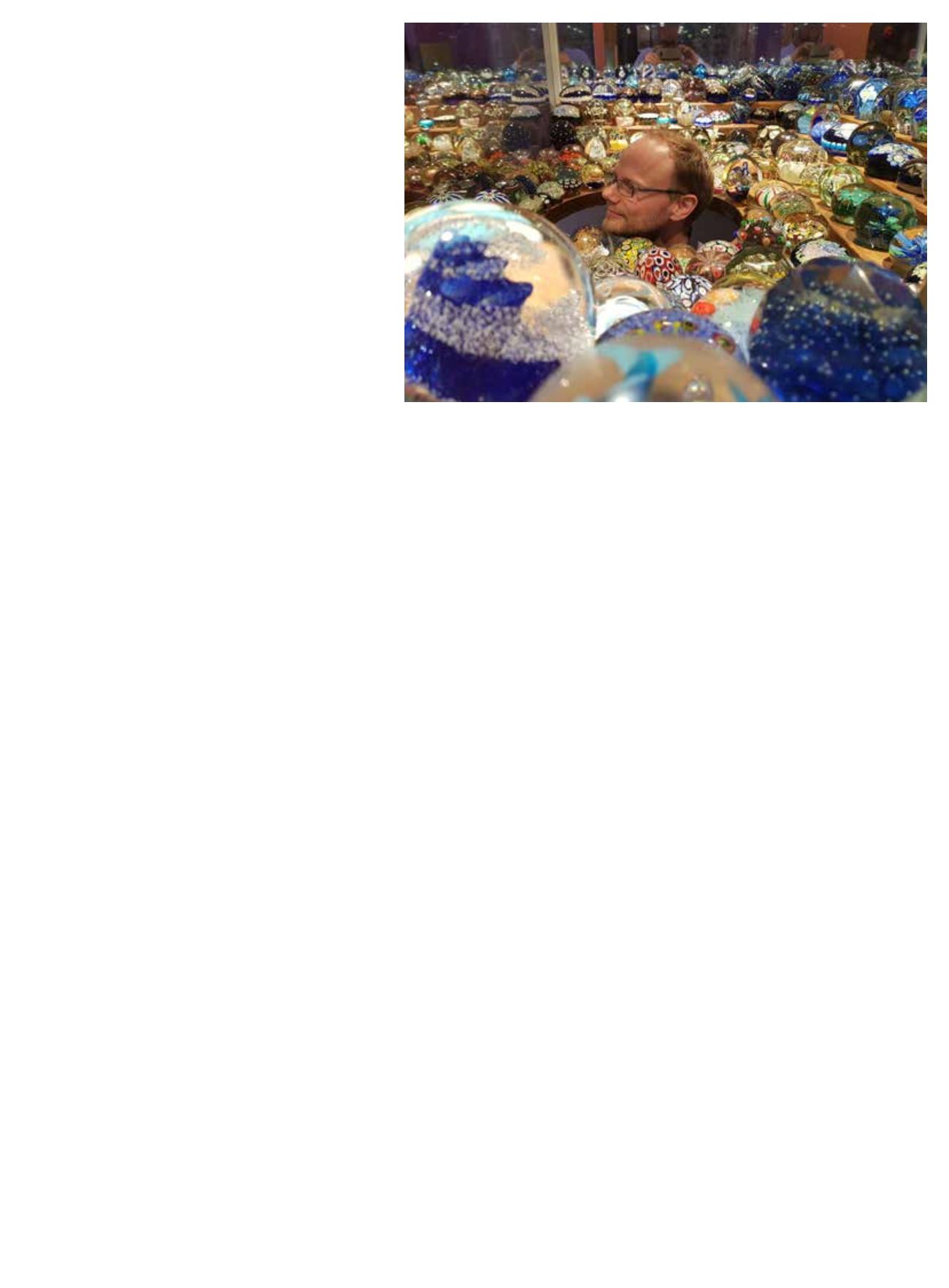

© Buchheim Museum der Phantasie / Daniel J. Schreiber

oben

Spielraum für die Kunst – Haus Buchheim im Buchheim Museum.