|29 |

aviso 4 | 2017

GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN

COLLOQUIUM

Der Rechts- und Islamwissenschaftler

Professor Dr. Mathias Rohe

ist Ordinarius für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und

Rechtsvergleichung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg. Er war Gründungsdirektor des Erlanger Zentrums für

Islam und Recht in Europa (EZIRE), Mitbegründer, Vorsitzender und bis

heute Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Arabisches und

Islamisches Recht (GAIR). Rohe war Mitglied der ersten und der zweiten

durch das Bundesministerium des Innern initiierten Deutschen

Islamkonferenz (DIK); er ist Mitglied zahlreicher Arbeitsgruppen und

Gesellschaften zum Thema Islam, Islamismus und Islamfeindlich-

keit sowie islamisches Recht.

Zum Weiterlesen

Mathias Rohe, Der Islam in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme,

München 2016 (C.H. Beck)

das imNamen ihrer Religion in anderen Teilen der

Welt oder auch von Extremisten in Europa began-

gen wird. Die Maßstäbe des Rechtsstaats sind ein-

deutig: Er beurteilt Menschen nach ihrem eigenen

Reden und Handeln, nicht nach demHandeln an-

derer oder nach demWortlaut religiöser Schriften.

Der Islam hat wie fast alle religiösen und weltan-

schaulichen Richtungen ein Gewaltpotenzial; es

ist aber ebenso wenig charakteristisch für ihn wie

für andere Religionen.

Zukunftsperspektiven

Was bleibt zu tun? Nach jahrzehntelanger Präsenz

von Muslimen im Land ist es an der Zeit, die im

Alltag schon weitgehend gelebte Normalität des

Zusammenlebens imRahmen des geltenden Rechts

auch institutionell auf ein festes Fundament zu

stellen. Dabei muss die Vielfalt muslimischer Stim-

men undHaltungen angemessen beachtet werden.

Manche schließen sich religiösen Organisationen

an, die z. B. Moscheen unterhalten, andere wirken

in Beruf und Freizeit in säkularen Kontexten. Mit

allen kann und muss im jeweils geltenden sach-

lichen Zusammenhang und rechtlichen Rahmen

gesprochen werden. Wichtige Schritte sind etwa

die Einrichtung einer authentischen, hiesigen pädagogischen und didak-

tischen Maßstäben entsprechenden religiösen Bildung in öffentlichen

Schulen. Hier hat Bayern seit 2003 eine Vorreiterrolle übernommen.

Parallel dazu wurde die universitäre Ausbildung muslimischer Lehr-

kräfte und seit 2012 auch die Etablierung der islamischen Theologie im

universitären Rahmen (in Bayern an der FAUErlangen-Nürnberg) in die

Wege geleitet. Bei dieser Etablierung eines neuen Fachs auf wissenschaft-

licher und institutioneller Augenhöhe mit anderen Theologien stellen sich

einige Herausforderungen. Es müssen im Grunde die Aufgaben einer

Fakultät erfüllt werden, ohne auch nur annähernd über die Kapazitäten

einer auch kleinen Fakultät zu verfügen. Mittelfristig wird es deshalb

darauf ankommen, die bestehenden Standorte zu konsolidieren. Das

kann nur gelingen, wenn zugleich islambezogene andereWissenschaften

am Standort unterstützend mitwirken, wie dies an der FAU der Fall ist.

Die muslimischen Organisationen wandeln sich zusehends von zunächst

stark ethnisch geprägten Vereinigungen zu inländischen Religions

organisationen. Wichtig, aber nicht zu erzwingen, ist der Prozess,

zunehmend die deutsche Sprache zu verwenden und im Inland ausge-

bildete Kräfte zu beschäftigen. Bei alledem sind die vielen in aller Regel

ehrenamtlich Arbeitenden häufig an den Grenzen der Belastbarkeit. Die

wünschenswerte inländische Finanzierung ist noch weitgehend unge-

löst, Kooperationen haben meist noch Modellcharakter. Noch fehlt es

häufig an theologischer Expertise, um dem Extremismus entgegenzu-

treten; zudem zeigen sich Ängste, sich auf Gespräche mit Extremisten

einzulassen, wenn die Gefahr besteht, selbst in Extremismusverdacht

zu geraten. Auch in Kindergärten, Schulen und anderen Bildungsein-

richtungen bis hin zu Krankenhäusern, Altersheimen oder Haftanstal-

ten und Friedhöfen werden unterschiedlichste muslimische Anliegen

sichtbar und bedürfen einer adäquaten Berücksichtigung im Rahmen

der rechtsstaatlichen Ordnung und mit einigem Pragmatismus. Wie

etwa kann man das Fasten von Schülern im Ramadan in Sommermo-

naten so handhaben, dass einerseits das religiöse und soziale Anliegen

ernstgenommen wird, der schulische Erfolg und der Schulbetrieb aber

nicht unzuträglich belastet werden?

Es gilt nach alledem auszuloten, wie sich eine gedeihliche Zusammen-

arbeit auf kommunaler und Landesebene zum Nutzen nicht nur der

Muslime, sondern auch der Gesamtbevölkerung weiter entwickeln lässt.

Die bayerische Akademie der Wissenschaften hat das Erlanger Zentrum

für Islam und Recht in Europa (EZIRE) an der FAU mit einer Studie

beauftragt, die sich in einemSchwerpunkt solchen Fragen widmet. Der

Verfasser hat Anlass zu Optimismus: Bei allen nicht zu übersehenden

Problemen gelingt schon vieles, und vor allem zeigt sich ein verbreiteter

guter Wille auf allen Seiten, diese Probleme anzugehen. In Berlin würde

man sie gerne gegen die dort bestehenden eintauschen.

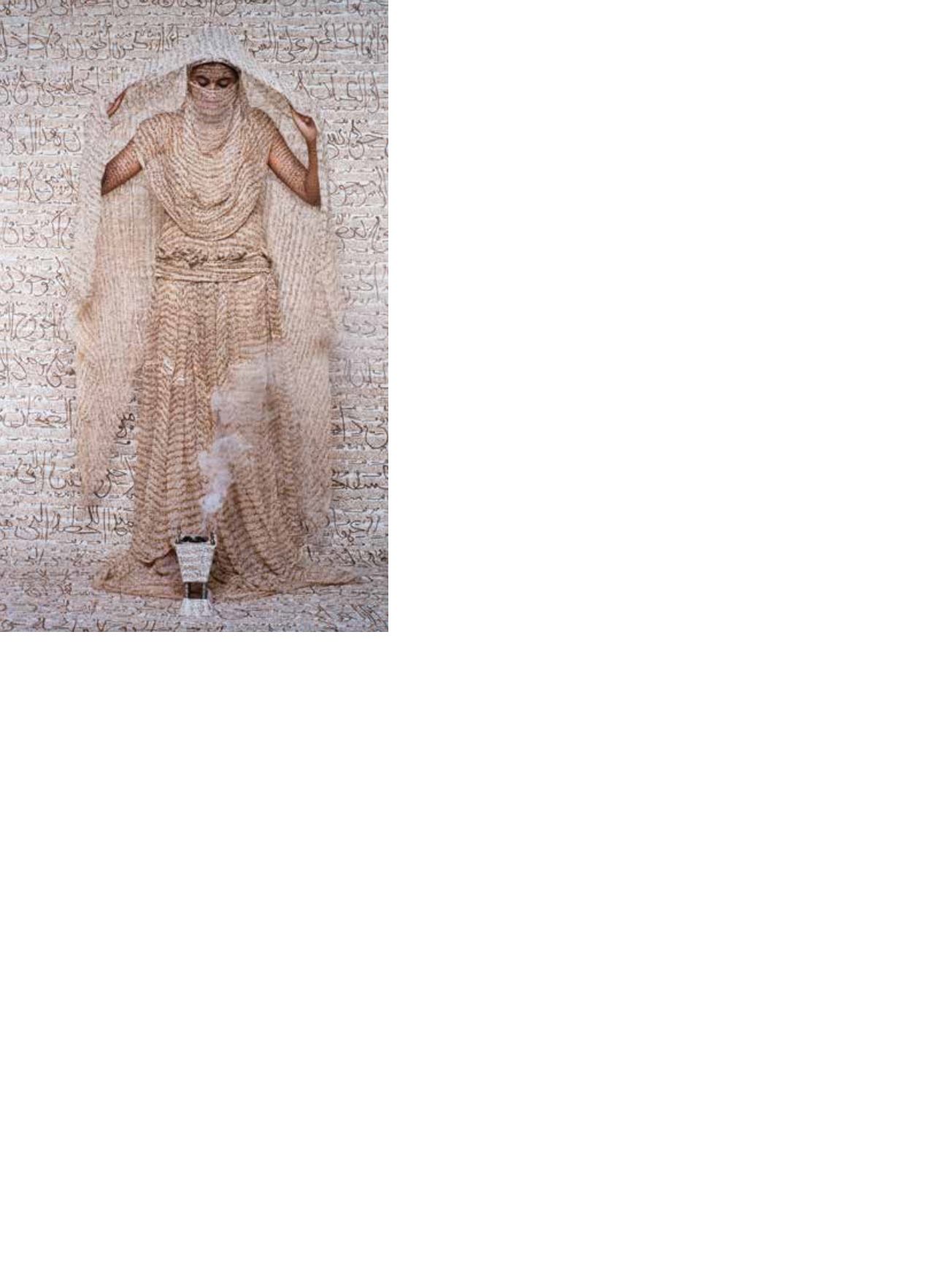

© picture alliance / SZ/dpa | Museum Fünf Kontinente