|25 |

aviso 4 | 2017

GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN

COLLOQUIUM

linke Seite

Besuch einer katholischen Kirche mit Erklärung

des Weihnachtsfestes und der Krippe im Rahmen

einer interreligiösen Begegnung junger Menschen in

München 2006.

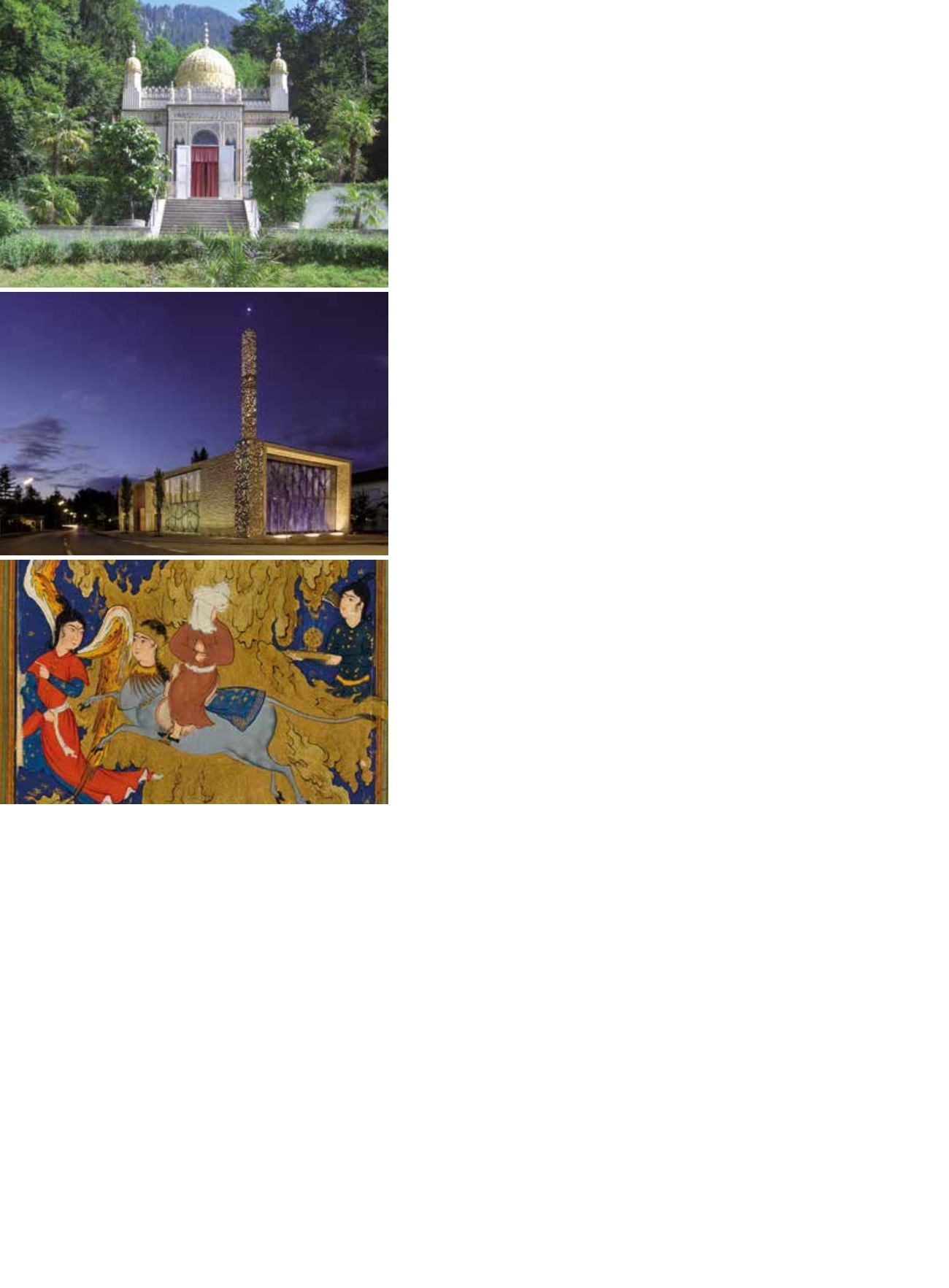

oben

Der Maurische Kiosk wurde für die Weltausstellung in

Paris 1867 geschaffen. König Ludwig II. kaufte ihn im

Jahre 1876 und ließ ihn prächtig ausstatten. Hier las er und

trank Tee, während orientalisch gekleidete Diener

Wasserpfeife rauchend einen lebenden Hintergrund

bildeten.

darunter

Das Islamische Forum in Penzberg: Hier ließ sich

eine kleine islamische Gemeinde ein Forum mit

Gebetsraum in zeitgenössischer Architektur bauen – ein

couragiertes Unterfangen, dem der Wunsch

nach Integration zugrunde liegt.

darunter

Eine Handschrift der BSB zeigt die Schatzkam-

mer der Geheimnisse, Qazvin, 1579, persisch. Nächtliche

Himmelfahrt Mohammeds Cod.pers. 382, Blatt 10v.

Die Geschichte des Islam hierzulande ist älter als die der Muslime. Im

Süden und Osten Europas lebten seit demMittelalter erhebliche Zahlen

von Muslimen. Neben kriegerischen Auseinandersetzungen fand dort

auch ein reicher kultureller Austausch statt. Hierzulande nahmman den

Islam dagegen weitestgehend aus der Distanz wahr, ohne Begegnung

mit seinen Anhängern. Im Rahmen der Kreuzzüge und später aus den

Kriegenmit demOsmanischen Reich gelangte dannmehr Information

zu uns. DemMünchener Johannes Schiltberger, der 1396 als 16jähriger

Knappe eines bayerischen Ritters in osmanische Gefangenschaft geriet

und dort 31 Jahre verbleiben musste, verdanken wir einen ersten fak-

tenreichen Bericht eines Deutschen (»Als Sklave imOsmanischen Reich

und bei den Tataren«). Informativ ist auch die »Reysbeschreibung eines

Gefangenen Christen Anno 1604« des Nürnbergers Johann Wild, der

als 19jähriger kaiserlicher Soldat in osmanische Hände fiel, sieben Mal

als Sklave verkauft wurde und unter anderem Mekka besuchte. Zum

ersten Mal wurde er übrigens als gefangener kaiserlicher Soldat von

einem gegnerischen calvinistischenMagnaten in Ungarn an einen Türken

verkauft.

Ein reicher Kulturaustausch

Der reiche Kulturtransfer aus der islamisch geprägten Welt seit dem

Hochmittelalter hat sich in Deutschland in der Übernahme zahlreicher

arabischer, persischer und türkischer Fremdwörter ins Deutsche nie-

dergeschlagen – von Algebra bis Zenit. Als Beispiel für Wissenstransfer

bewahrt die Bayerische Staatsbibliothek inMünchen das Vorlesungsma-

nuskript einer Würzburger medizinischen Handschrift aus dem Jahre

1347 auf, in welchemder dortigeMagister und Stiftsherr auf Erkenntnis-

se des großen zentralasiatisch-iranischen Gelehrten Ibn Sina (Avicenna;

gestorben 1037) aus dem 11. Jahrhundert aufbaut. Dieser Gelehrte wurde

in Europa für seine medizinischen ebenso wie für seine philosophischen

Werke berühmt, in welchen er Glauben, Mystik und wissenschaftliches

Denken zu einen suchte. Die Bayerische Staatsbibliothek beherbergt

heute eine seit dem 16. Jahrhundert angelegte Sammlung orientalischer

Manuskripte mit Weltgeltung.

Von »Türkengefahr« und »Beutetürken«

Dennoch dominierte lange Zeit eine fundamental ablehnende Sicht

gegenüber der islamisch geprägten Welt. Die »Türkengefahr« war

im 16. und 17. Jahrhundert ja auch durchaus real. Die in Nürnberg

gedruckte Schedel’sche Weltchronik von 1493, eines der bedeutends-

ten Druckwerke der frühen Neuzeit, wurde in einer Buchhändler

anzeige unter anderem mit folgenden Versen beworben, welche auf

die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen unter Sultan

Mehmet II im Jahre 1453 anspielt: »Was der Türke, der wild die

weite Erde durchreitet, Konstantinopel Grässliches angetan, Überlie-

ferst Du uns ebenfalls wie die himmlischen schrecklichen Zeiten, Die

Kometen, undmanch gräulicheMissgestalt.« In Städten wie Burghausen,

Regensburg und Nürnberg wurden im 16. und 17. Jahrhundert die Stadt-

mauern aus Furcht vor dem osmanischen Heer verstärkt. Später wen-

dete sich das Kriegsglück gegen die Osmanen. Im Augsburger Dom

hängt bis heute eine imposante Fahne des osmanischen Heeres, die der

Markgraf Ludwig von Baden (»Türkenlouis«) 1689 in der Schlacht von

Nissa erbeutet hatte. Noch 1843 wurden für das Markgrafendenkmal

auf dem Erlanger Schlossplatz erbeutete osmanische Kanonen umge-

schmolzen.

© picture alliance/Sueddeutsche Zeitung | Bayerische Schlösserverwaltung

www.schloesser.bayern.de, Foto: Veronika Freudling | Islamische Gemeinde Penzberg e.V. (IGP) | BSB