|22|

aviso 4 | 2017

GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN

COLLOQUIUM

er gewann, waren in gewisser Weise aus der Not-

wendigkeit geboren und hingen eng mit dem ver-

änderten Gottesdienstverständnis zusammen, vor

allemmit der Abkehr von der Messe als Opferdienst.

Anlässlich der Einweihung des ersten evangeli-

schen Kirchenbaus, der Torgauer Schlosskapelle,

stellt Luther 1544 klar, »auff das dis newe Haus

dahin gericht werde, das nichts anders darin ge-

schehe, denn das unser lieber Herr selbs mit uns

rede durch sein heiliges Wort und wir widerumb

mit jm reden durch Gebet und Lobgesang.«

Wie aber sollte diese spezifische Art der singenden

Antwort auf Gottes Wort gestaltet werden? Zwar

gab es eine überreiche Produktion an hocharti

fizieller lateinischer Kirchenmusik, eine Musik

übrigens, die Luther außerordentlich schätzte und

lebenslang in seinemHaus pflegte. Auch gab es ein

seit dem 12. Jahrhundert entstandenes Repertoire

an deutschsprachigen geistlichen Liedern. Diese

standen jedoch wie auch die lateinische Kirchen-

musik in Traditionen, von denen der Reformweg

abbog. Es blieb Luther und seinen Mitstreitern

zunächst nichts anderes übrig, als mit rasch her-

gestellten Neuschöpfungen die für das reforma-

torische Bekenntnis nötige Grundlage selbst zu

schaffen. Seit 1524 kamen seine neu in Deutsch

gedichteten und zum Teil auch komponierten ins-

gesamt 38 Lieder heraus.

»Ein feste Burg ist unser Gott«

Die Funktion der für den gemeinschaftlichen Gesang geschaffenen Lie-

der der Reformatoren war unmissverständlich: Sie dienten im Sinne

einer Laiendogmatik als Transmissionsmittel für zentrale sakramen-

tale und biblische Inhalte. Aus den sogenannten Katechismus-Liedern

über die Zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis, das Abendmahl, das

Vaterunser und die Taufe tritt dieser Zweck unmittelbar hervor. Fast

jeder der Texte ist strikt biblisch gebunden und dient einer theologisch-

exegetischen oder einer seelsorgerischen Absicht. Bekanntestes Beispiel

sind die vier Strophen der ausdrücklich als Trostlied ausgegebenen und

an den 46. Psalm »Gott ist unsere Zuversicht und Stärke« angelehnten

Dichtung von »Ein feste Burg ist unser Gott«.

Die zum Teil bedeutende dichterische und die außerordentliche exe-

getische Qualität von Luthers Liedern erzeugten freilich bei den Gläu-

bigen seiner Zeit nur bedingt den erwünschten Widerhall. Das ideali-

sierte Bild von der reformatorischen Gemeinde, die unter Orgelklängen

mit kräftigem Gesang freudig den gemeinsamen neuen Glauben be-

zeugt, gehört zu den längst entlarvtenMythen. Luther zeigte sich selbst

oft genug frustriert über das misstönende Geplärr seiner wohl häufig

schlicht überforderten Gottesdienstbesucher und wetterte dann wenig

schmeichelhaft von der Kanzel herab: »Wollten sie ja brummen und

murren, so sollten sie unter die Kühe und Schweine gehen, die würden

ihnen wohl antworten«.

»der Musica den nähesten locum und höchste Ehre«

Waren die Kirchenlieder oder, wie sie später genannt wurden, die Cho-

räle Instrumente der Seelsorge und praktischen Theologie, so zielte

Luther mit einer gewichtigen Reihe an öffentlichen Verlautbarun-

gen über die Musik als ein wichtiges geistliches Erkenntnismittel auf

höhere Einsichten. In diesen Publikationen gibt sich ein erstaunlich

konsistenter Gedankengang zu erkennen, gipfelnd in der alles andere

als rhetorisch gemeinten und heute manchem überraschend anmu-

tenden Aussage, dass nach der Theologie es die Musik sei, der in der

Rangfolge der Wissenschaften und Künste der nächste Platz gebühre,

in Luthers eigenen Worten: »Ich gebe nach der Theologie der Musica

den nähesten locum und höchste Ehre«.

Luthers die Musik betreffendes Gedankengebäude fußt auf wenigen

prinzipiellen Aussagen. Sie sind es denn auch, die für das Musikver-

ständnis im reformatorischen Deutschland insgesamt über Jahrhun-

derte hindurch eine nachhaltige Wirkung entfaltet haben, so weit, dass

sie auch mit den Anschauungen Johann Sebastian Bachs in Verbindung

gebracht werden können. Erster und unverrückbarer Grundstein ist der

Glaube, dass die Musik ein göttliches Geschenk und keine menschliche

Gabe darstelle: »Dei donum non hominum est«.

»Gottes Wort will gepredigt und gesungen sein«

Darauf ruht der zweite Grundstein: Die Schöpfung und das Gottes

geschenk der Musik sei dem Menschen für mehrere Zwecke gegeben

worden, zuvörderst als Mittel zur laudatio Dei, zum Lobpreis Gottes.

Dafür spricht das Zeugnis der Bibel an vielen Stellen in unmissver-

ständlicher Weise. Mehr noch: Der Heilige Geist selbst bedient sich der

Musik und der Musiker als Werkzeug seines eigenen Wirkens. Das so

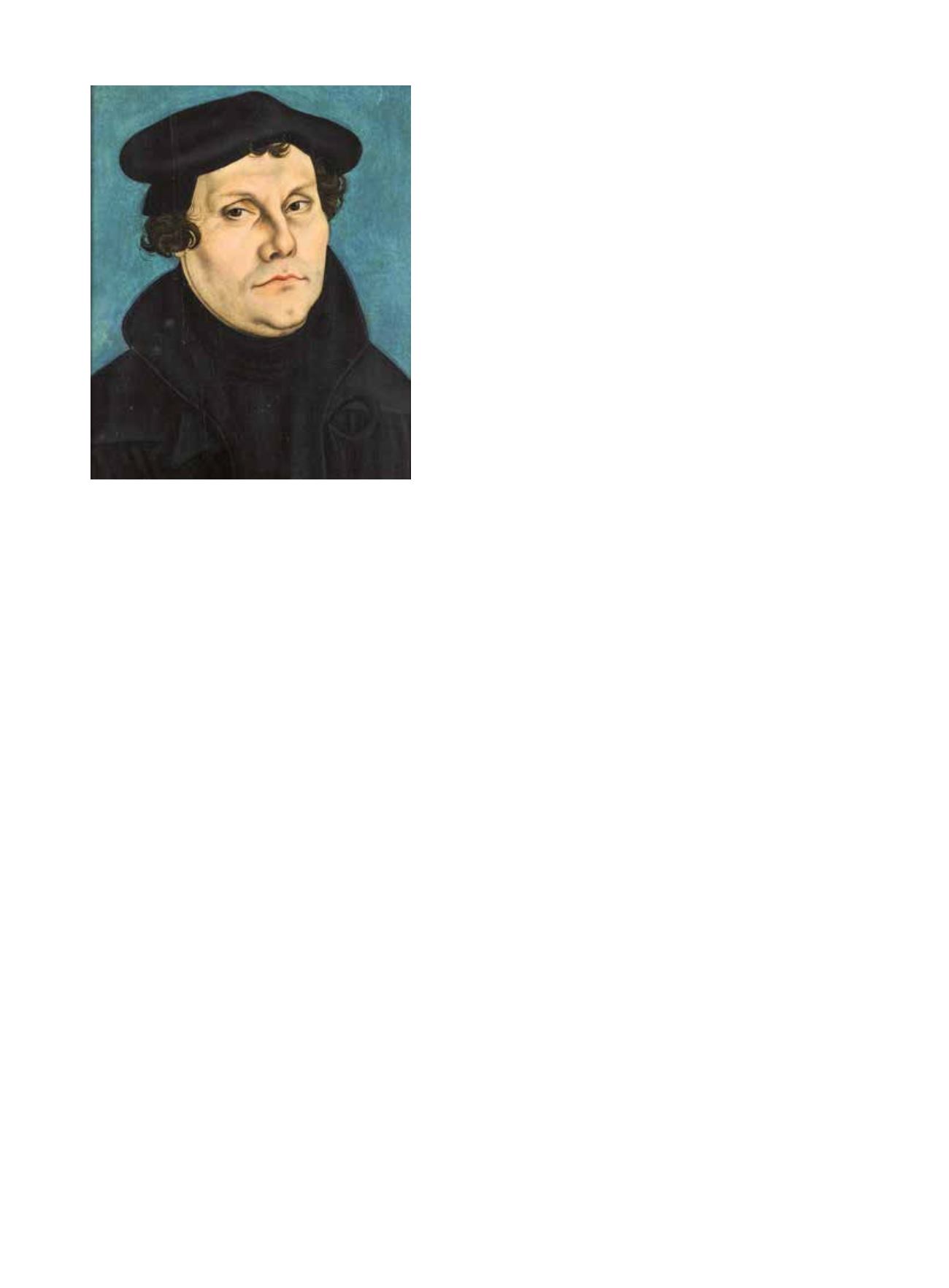

oben

Lucas Cranach der Ältere (1472–1553), Martin

Luther, 1528, Temperamalerei auf Holz. Mehrere Ausführun-

gen, u. a. Kunstsammlungen der Veste Coburg. –

Der geschäftstüchtige Hofmaler von Friedrich dem Weisen

und enge Freund Luthers schuf als einziger Künstler

Porträts des Reformators zu dessen Lebzeiten.

© Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg, Leihgabe der Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt | www.bavarikon.de | Martin Luther, Vaterunserlied, vor 1539, Slg. Härtel: Luther, Martin, Staatsbibliothek zu Berlin