|23 |

aviso 4 | 2017

GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN

COLLOQUIUM

Professor Dr. Ulrich Konrad

ist seit 1996 Ordinarius für

Musikwissenschaft an der Universität Würzburg. Als erster

und bislang einziger Musikwissenschaftler wurde er 2001

mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft

ausgezeichnet. Er ist Ordentliches Mitglied der Bayerischen

Akademie der Wissenschaften.

verstandene Wirken des Geistes wiederum zielt auf die Ver-

lebendigung des geoffenbarten und in der Schrift bezeugten

Gottesworts. In der Fastenpostille von 1525 bringt Luther

dies auf die lapidare Formel: »Gottes Wort will gepredigt

und gesungen sein«. Musik dient demnach der im Klang

sinnlich erfahrbar werdenden Verkündigung des Wortes,

wird zur praedicatio sonora.

Ein dritter Grundstein: Richtet sich die Musik in erster

Linie von deren Schöpfer über den Menschen wieder an den

Schöpfer zurück, so wirkt sie imWeiteren auch imMenschen

für den Menschen. In ihr drückt er sich selbst aus und wird

durch sie beeindruckt, sie ist »aller bewegung des Menschli-

chen hertzens […] eine Regiererin«. Luther verweist in die-

sem Zusammenhang stets am Beispiel von Davids Harfen-

spiel auf ihre positive therapeutische Wirkung bei Trauer und

Niedergeschlagenheit. Diese Wirkung lässt sich im Begriff

einer »recreatio cordis« zusammenfassen, in einer, wört-

lich übersetzt, Wiedererschaffung des Herzens. Gemeint ist

damit, dass der Mensch beimHören vonMusik und der in ihr

zahlhaft repräsentierten vollkommenen Ordnung der Schöp-

fung in seinem Innern gleichsam mit der perfekten Schöp-

fungsharmonie synchronisiert und damit in seinen göttlich

intendierten harmonischen Schöpfungszustand zurückver-

setzt wird, einen Schöpfungszustand, den der Mensch selbst

durch eigenes Verfehlen – bei Luther durch das Wirken des

Teufels – permanent stört. Musik eröffnet dem Menschen

auf diese Weise eine Ahnung seines künftigen Seins bei Gott,

im drastischen Originalton Luthers ausgedrückt: »So unser

Her Gott in diesem Leben – in das scheisshauss – solche edle

gaben gegeben hat, was wirdt in jhenem ewigen leben gesche-

hen, wo alle vollkommen und sehr fröhlich sein werden?«

Donum Dei, Laudatio Dei, Praedicatio, Recreatio cordis –

die mit diesen Stichworten bezeichneten Grundsteine des

lutherischen Musikverständnisses, eines durch und durch

christlich-theologisch fundierten Verständnisses, behielten

ihre Gültigkeit so lange, wie die mit ihr a priori verbundene

Gottesbezüglichkeit der Musik geglaubt und anerkannt wurde.

Solange christliches Bekenntnis mit seinem absolutenWahr-

heitsanspruch unangefochten galt, wurde an dieser Basis

nicht gerüttelt, blieb der hohe Rang der Musik unbestritten,

was in den ersten nachreformatorischen Jahrhunderten eine

höchst fruchtbare Pflege gottesdienstlicher Musik nach sich

zog. Für die Musikgeschichte im Gebiet des Heiligen Römi-

schen Reichs Deutscher Nation bedeutete dies ein produktives

Nebeneinander von katholischer und evangelischer musica

sacra, und aus dieser durchaus miteinander konkurrieren-

den Doppelheit der Musikkulturen ergab sich der beinahe

unüberschaubare Reichtum an lateinisch- und deutschspra-

chigen Kompositionen für gottesdienstliche Zwecke.

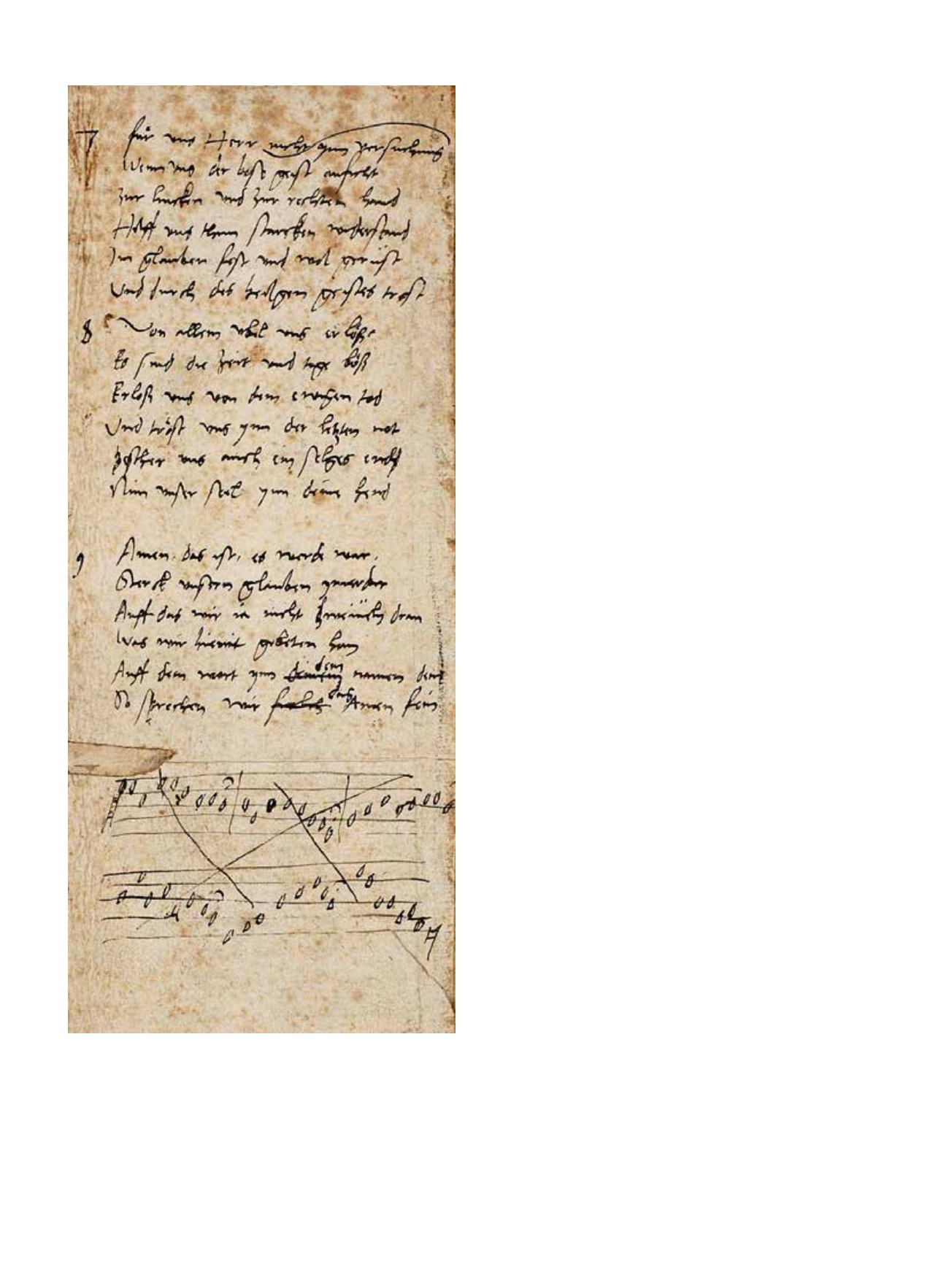

oben

Martin Luther, Vater unser im Himmelreich, eigenhändige Nieder-

schrift, zwischen 1538 und 1539, ein Blatt. Staatsbibliothek zu

Berlin Preußischer Kulturbesitz. – Hier Rückseite mit den Strophen 7-9,

der Neufassung von Strophe 6 sowie einem Melodieentwurf,

dem einzigen bekannten Notenmanuskript Luthers. Die eigene Skizze

verwarf der Reformator und griff für den Druck auf eine fremde Weise

aus dem Gesangbuch der Böhmischen Brüder zurück.