|8|

aviso 4 | 2017

GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN

BAYERNS VERBORGENE SCHÄTZE

FRÜHNEUZEITLICHE ÄRZTEBRIEFE

EIN FORSCHUNGSPROJEKT DER BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

AN DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG

BRIEFE ZÄHLEN IN

der historischen Forschung zur Frühen

Neuzeit zu den besonders aufschlussreichen Quellen. Für die

frühneuzeitliche Medizingeschichte gilt das ganz besonders.

Die Entdeckungen undWerke berühmter Ärzte wie Andreas

Vesal oder WilliamHarvey sind gut untersucht und weithin

bekannt. Neben solchen herausragenden Figuren gab es aber

auch Tausende von »gewöhnlichen« Ärzten und ihre Zahl

stieg im Laufe der Frühen Neuzeit stark an. Sie prägten zu-

nehmend den medizinischen Alltag, denn es waren nicht

mehr nur die Reichen, die die Hilfe gelehrter Ärzte suchten.

Die waren vielerorts zugleich wichtige Figuren in der städti-

schen Gesellschaft. Manche brachten es sogar zum Bürger-

meister. Über die medizinischen Vorstellungen dieser mehr

oder weniger „gewöhnlichen“ Ärzte, über ihren beruflichen

Text:

Michael Stolberg

und privaten Alltag, über ihren Platz in der städtischen

Gesellschaft, über die Herausforderungen, denen sie begeg-

neten und die Chancen, die sich ihnen eröffneten, wissen wir

bisher freilich nur wenig. Selbst unser Bild von der Praxis

und den Lebensverhältnissen der berühmten Koryphäen ist

erstaunlich bruchstückhaft. Welche Patienten vertrauten sich

bevorzugt einem „Doctor“ an, und mit welchen Krankheiten

und Beschwerden? Wie war das Verhältnis zwischen Ärzten

und Patienten? Wer hatte das Sagen? Was bedeutete es, eine

Stellung als bezahlter Stadtarzt oder Leibarzt anzunehmen?

Welche Abhängigkeiten waren damit verbunden? Und über

die Grenzen der Medizin hinausgehend: Wie dachten Ärzte –

als führende Vertreter des städtischen Bürgertums – über

die großen religiösen und politischen Fragen der Zeit? Wel-

chen anderen – beispielsweise musischen, poetischen oder

auch historischen und antiquarischen − Interessen gingen

sie nach. Wie gestaltete sich ihr ehelicher Alltag wie das Ver-

hältnis zu ihren Kindern?

ÜBER SOLCHE FRAGEN

geben gelehrte Traktate und Lehr-

bücher zwangsläufig kaumAufschluss – und die meisten Ärzte

haben ohnehin keine gelehrten Werke hinterlassen. Genau

solche Fragen waren es aber, über die man sich in Briefen

austauschte, in einer Intensität, die wir uns heute nur noch

schwer vorstellen können. Manche Ärzte und Gelehrte ver-

brachten ihren eigenen Schilderungen zufolge täglich meh-

rere Stunden allein mit dem Schreiben und Lesen von Brie-

fen. Die allermeisten Briefe aus jener Zeit sind sicher verloren

gegangen, weil niemand sie aufbewahrt und gesammelt hat.

Dennoch sind Zehntausende von Briefen überliefert, die

allein im 16. und 17. Jahrhundert von Ärzten geschrieben oder

an diese gerichtet wurden. Sie finden sich freilich, oft nur in

Einzelstücken, über zahlreiche Bibliotheken und Archive

des In- und Auslands verstreut und wurden deshalb in vie-

len Fällen von der Forschung bislang kaumwahrgenommen.

Hier setzt ein auf insgesamt 15 Jahre ausgelegtes Forschungs-

projekt der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an,

das 2009 am Institut für Geschichte der Medizin der Uni-

versität Würzburg die Arbeit aufgenommen hat. Ziel des Pro-

jekts ist es, die zahlreichen Briefe, die Ärzte des deutschspra-

chigen Raums zwischen 1500 und 1700 geschrieben oder

erhalten haben, möglichst vollständig in einer Datenbank

erfassen und sie damit – in vielen Fällen erstmals – für die

historische Forschung zu erschließen. Über 50000 Briefe,

nur von deutschsprachigen Ärzten oder an diese, haben die

Projektmitarbeiter imZuge ihrer systematischen Recherchen

bereits ausfindig machen können. Über 35000 von diesen

sind bereits in der Datenbank des Projekts verzeichnet. Zu

den meisten dieser Briefe wurden zudem ergänzende Recher-

chen angestellt, wurden die Namen der Schreiber und Emp-

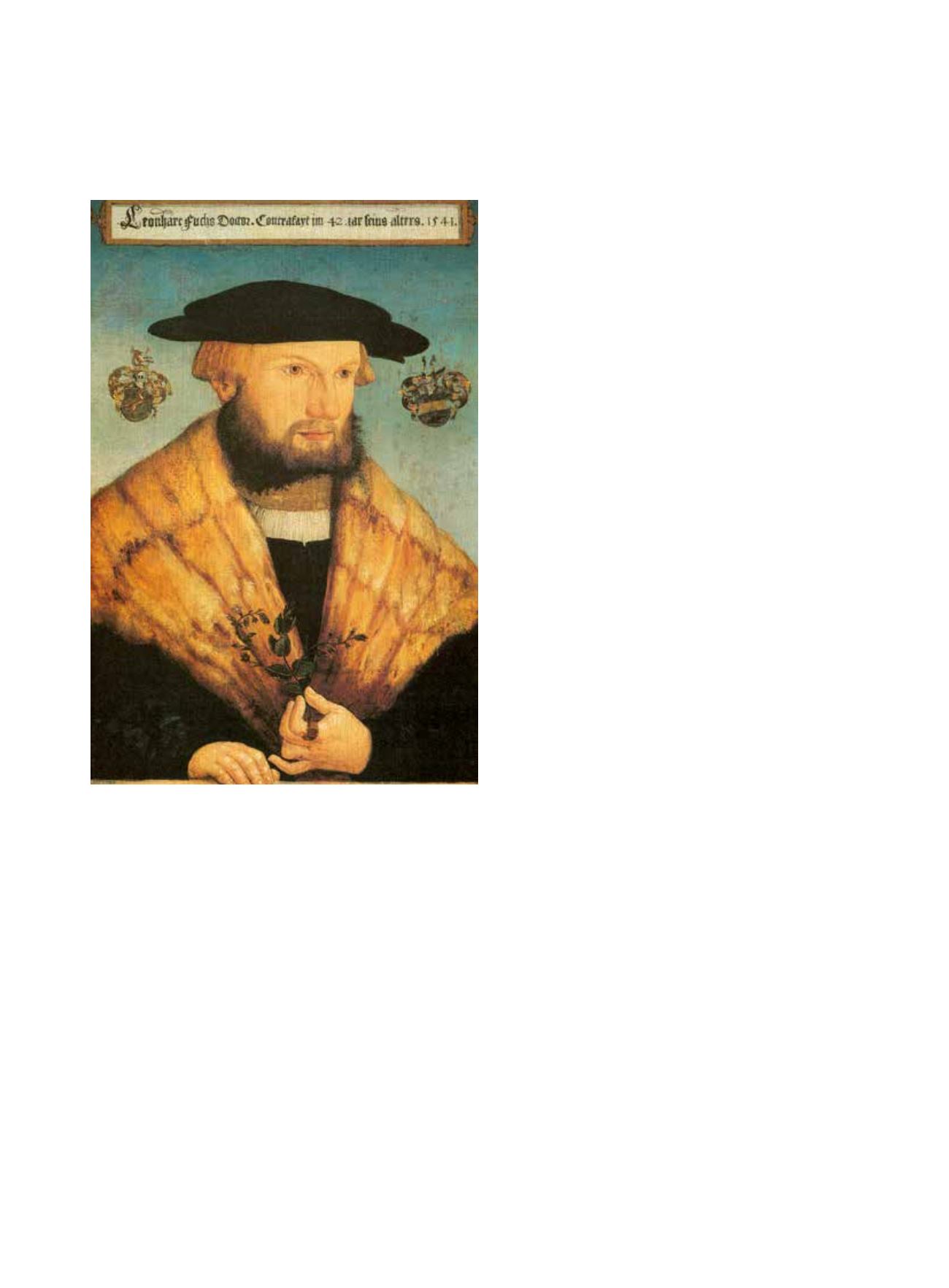

oben

Bildnis des Botanikers Leonhart Fuchs (1501-1566) in einer

Kartusche: Leonhart Fuchs Doctor. Contrafayt im 42 iar seins alters.

1541. Tübingen, Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

© Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart Inv.Nr. 1933-622, wikipedia Source/Photographer | Universtätsbibliothek Basel