19

Bald ist der stumme Frühling da

Menschen undMedienmit beimgrößten gemeinsamen

Forschungsabenteuer ever!

Netter »Nebeneffekt« emotionalisierter Artenfor-

schungserfolge: Retten wir die Artenvielfalt, retten

wir automatisch auch das Klima und die Zivilisation.

Hört auf die Forscher!

Das große Insektensterben ist ein globales Phänomen.

Inzwischen durch rund 80 umfangreiche Studien aus

verschiedenen Erdteilen belegt, ist es Ausdruck eines

allgemeinen Artensterbens von erdgeschichtlichem

Ausmaß: die sechsteMassenauslöschung in der Ära des

höheren Lebens. Diese ist allerdings menschengemacht

und nahmmit der industriellen und der Agrarrevolution

vor ca. 200 Jahren ihren Anfang. Die Erkenntnisse der

Resilienzforschung zeigen, dass der Verlust an gene-

tischer Vielfalt und die Überfrachtung der Ökosyste-

me mit Nährstoffen die planetaren Grenzen noch um

ein Mehrfaches stärker belasten als der Klimawandel.

Dieser ist also nicht die einzige und schon gar nicht die

wirkungsmächtigste ökologische Bedrohung für die Ge-

sellschaft.

Dabei sind die vielfältigen Ursachen und Verursacher

schon lange beschrieben und wurden teilweise schon

vor über 150 Jahren erkannt. In unseren Breiten sind

es vor allem anderen die Intensivierung des Landbaus

und der Flächenfraß. Doch schon 1885 beklagte ein

Naturforscher, dass ialle mündlichen wie schriftlichen

Auslassungen über die großen allgemeinenNachtheilel

kein Gehör fänden. Daran hat sich bis heute leider nur

wenig geändert. Artensterben, Nährstoffüberfrachtung

und Klimawandel gehören daher gemeinsam ganz nach

oben in jede umweltpolitische Debatte (national wie

international). Ohne eine echte Wende hin zu nachhal-

tiger Lebensweise und Subventionen ausschließlich für

naturverträglichesWirtschaften werden unsere Kinder

und Enkel eine bittere Rechnung begleichen müssen.

AS

Professorin Dr. Heike Feldhaar ist Leiterin Populationsökologie der

Tiere am Lehrstuhl Tierökologie I an der Universität Bayreuth, Mitglied

im Leitungsgremium und Direktorin des Bayreuther Zentrum für

Ökologie und Umweltforschung BayCEER. Ihr Forschungsschwerpunkt

sind soziale Insekten. (HF)

Professorin Dr. Ingrid Kögel-Knabner erforscht Bildung, Zusammenset-

zung und Eigenschaften der organischen Substanz in Böden. Seit 1995

hat sie den Lehrstuhl für Bodenkunde an der Technischen Universität

München inne. Sie ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissen-

schaften und Mitglied im Bioökonomierat der Bundesregierung. Seit

2015 wird sie regelmäßig in der Liste der »Highly Cited Researchers«

geführt und zählt damit zu den weltweit am häufigsten zitierten

Wissenschaftler*innen. 2018 wurde sie mit dem Bayerischen Maximi-

liansorden ausgezeichnet. (IKK)

Professorin Dr. Susanne S. Renner hat den Lehrstuhl für Systemati-

sche Botanik und Mykologie an der Ludwig-Maximilians-Universität

München inne. Sie ist Direktorin des Botanischen Gartens und der

Botanischen Staatssammlung sowie Mitglied der Bayerischen Aka-

demie der Wissenschaften. (SR)

Professor Dr. Josef H. Reichholf ist ein deutscher Zoologe, Evolutions-

biologe und Ökologe. Er war von 1974 bis 2010 Sektionsleiter Orni-

thologie der Zoologischen Staatssammlung München. Reichholf ist

Autor zahlreicher Bücher über Natur und Naturschutz, Ökologie,

Evolution, Klima- und Umweltschutz. 2007 erhielt er den Sigmund-

Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie

für Sprache und Dichtung. Reichholf ist Mitglied der Bayerischen

Akademie der Wissenschaften. (JR)

Professor Dr. Michael Schrödl ist Leiter der Weichtiersektion (Mollusken)

der Zoologischen Staatssammlung München (SNSB) und lehrt an der

Ludwig Maximilians-Universität München. Im Bereich der Meeresbio-

logie ist Schrödl bekannt für seine Forschung an Meeresnacktschnecken.

Als Buchautor setzt sich Schrödl für biologische Vielfalt und

taxonomische Grundlagenforschung ein. (MS)

Dr. Andreas Segerer ist Schmetterlingsforscher an der Zoologischen

Staatssammlung München (Microlepidoptera Bayerns, Systematik und

Taxonomie der Phycitinae). In seiner Funktion als Präsident der

Münchner Entomologischen Gesellschaft wird er von den Medien

zum aktuellen Verschwinden von Biene & Co. vielfach angefragt. (AS)

1

2

3

4

Zum Weiterlesen:

Schrödl, Michael:

Unsere Natur stirbt: Warum

jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden und

das verheerende Auswirkungen hat.

Komplett

Media, 2018

Reichholf, Josef H.:

Schmetterlinge. Warum sie

verschwinden und was das für uns bedeutet.

C. Hanser, München, 2018

Segerer, Andreas H., Rosenkranz, Eva:

Das große

Insektensterben. Was es bedeutet und was wir

jetzt tun müssen,

Oekom Verlag, 2018

Zech, Wolfgang, Schad Peter, Hintermeier-Erhardt

Gerd:

Böden der Welt – Ein Bildatlas.

Springer

Spektrum, 2014

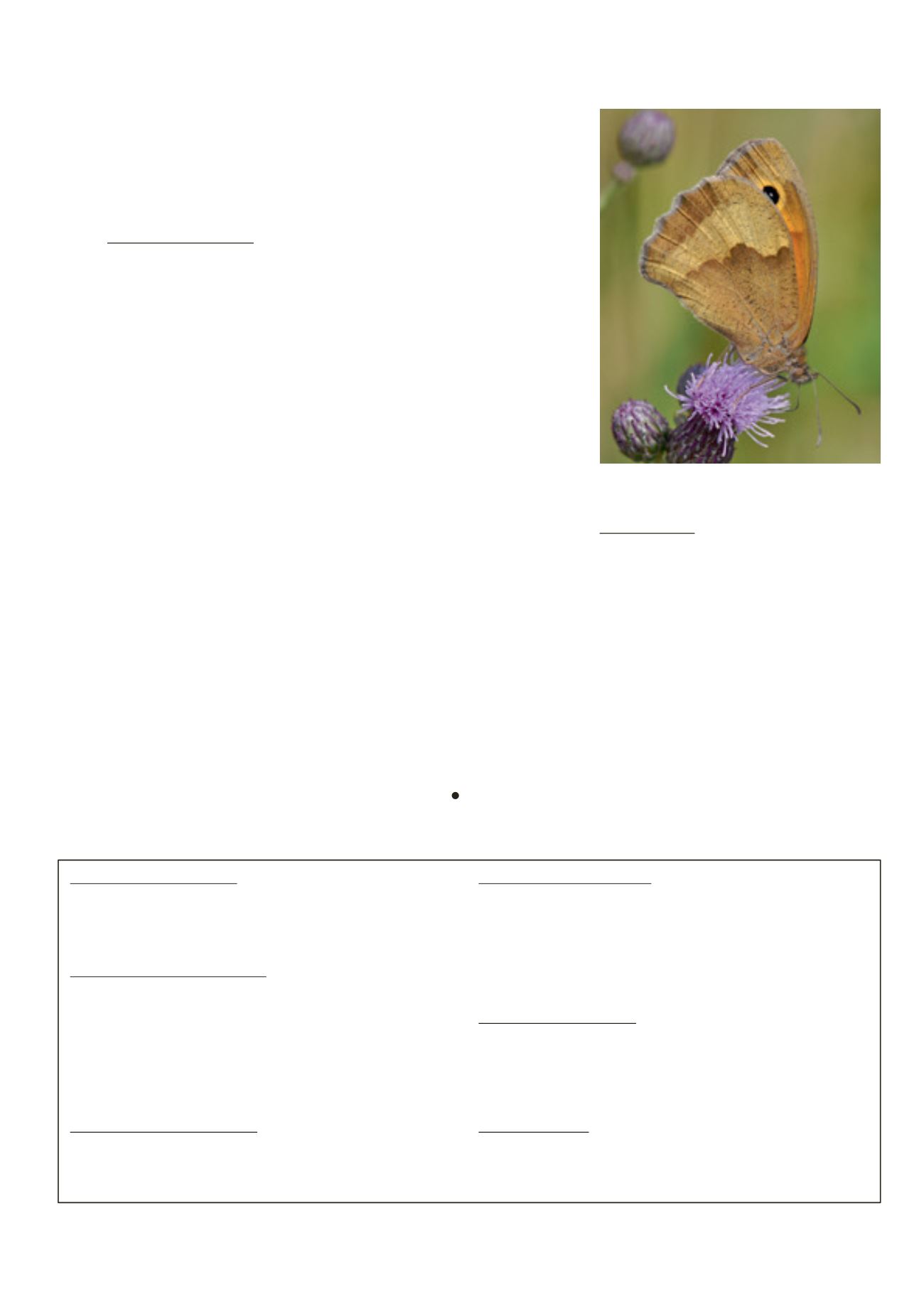

Maniola Jurtina, Großes Ochsenauge

Foto: Heike Feldhaar